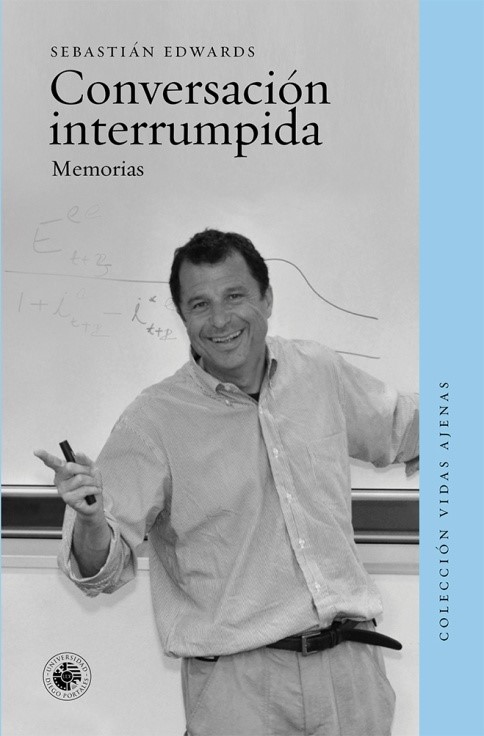

Conversación interrumpida. Memorias.

Sebastián Edwards.

Ediciones Universidad Diego Portales, 318 pág.

De todas mis lecturas sobre la libertad, las que más disfruté, sin duda, fueron las de aquellas que se declararon conversos. Personas que militaron en el partido comunista o socialista de Chile, vivieron en aquellos años de Allende presidente y, poco a poco, algunos de maneras más trágicas y otros tragicómicas, se dieron cuenta de que estaban parados sobre un gran error conceptual e histórico y cambiaron el sentido de sus ideas. Para ninguno de ellos, en todo caso, fue un proceso fácil.

Sebastián Edwards es uno de esos conversos decepcionados de las ideas de izquierda. Catalogado como uno de los mejores economistas del mundo y sin lugar a dudas el mejor de Chile, Edwards publicó este año un libro en donde repasa su vida y la de su familia durante varios decenios, pasando por ese Chile que estaba dando pasos de gigante en las políticas socialistas y en el que hervían las ideas de izquierda. Este libro está escrito con muy buen humor, prosa elegante y lleno de anécdotas que dan cuenta desde la dura relación que tuvo el autor con su padre, hasta su llegada a la Universidad de Chicago a la ultra famosa escuela de economía cuyo personaje más representativo fue Milton Friedman.

Uno lee a Edwards y le dan ganas de ser economista. Es tan evidente su pasión por la economía que en este libro logra vestirla de elegancia y hasta poesía. Otro gran acierto es el desorden sutil de cada capítulo, que salta de un lugar a otro y del pasado al presente con el mismo capricho con que lo pueden asaltar a uno los recuerdos. Edwards, a pesar de su apellido muy rimbombante en Chile, nació en una familia de clase media, que pasaba las mismas dificultades y vivía la misma normalidad de cualquier otra familia. Sus padres se separaron cuando él apenas era un niño y su padre decidió irse a vivir a una chacra. La relación con el padre fue tensa casi siempre, carente de demostraciones mayores de cariño y con muchos más momentos vacíos que felices. No obstante, Edwards escribió este libro —y el título hace alusión a ello—, porque mientras vivía fuera de Chile, desde donde salió siendo muy joven, entendió que la relación con su padre había estado marcada, sobre todo, por la falta de comunicación y que al final de cuentas lo de ellos siempre fue una conversación interrumpida por el exilio del hijo.

Edwards, al igual que la mayoría de los que hoy son personajes reconocidos públicamente en Chile, tuvo un largo affaire con el socialismo y la izquierda, llegando a trabajar, durante el gobierno de Allende, como jefe en el departamento que fijaba los precios de todos los productos. No obstante, como él mismo cuenta en su libro, ese affaire duró cuatro o cinco años y tuvo su momento de mayor entrega con la admiración a la gesta revolucionaria del Che Guevara y Fidel Castro en Cuba y su momento de mayor decepción cuando Fidel visitó Chile en 1972 y ya Edwards tenía noticias claras y ciertas de la tiranía que ejercía el dictador en la isla.

Aunque tiene muchas anécdotas personales, amorosas y románticas, las más sabrosas son las políticas y fue cuando Edwars se desempeñó como funcionario del departamento de precios (Dirinco) en donde se escribe la que es, a mi juicio, la mejor y más potente anécdota del libro y que demuestra claramente el carácter de ese gobierno que fue un pésimo paso a la izquierda que dio Chile. La reproduzco a continuación:

«En varias ocasiones llegaron los padres de excompañeros del Grange a tramitar nuevos precios para sus empresas. Al verme ahí, creían que yo era uno de ellos, que venía a solicitar un aumento o una licencia. Cuando se enteraban de que yo era parte de la maquinaria del Gobierno y que de mí dependía cómo les fuera en su petitorio, quedaban asombrados, como si fuera imposible que alguien a quien sus hijos conocían apoyara a la Unidad Popular.

Anselmo Palma era un hombre bajo, con la cara salpicada de pecas, modales impecables y un vestir atildado. Era el padre de un compañero de colegio y de una amiga que me gustaba mucho. Trabajaba como gerente de la principal fábrica de té en bolsitas del país. En mayo o junio de 1973 llegó al ministerio para tramitar un alza a su producto. Al verme se sorprendió, pero al mismo tiempo entendió que yo podía ser su aliado y ayudarlo en ese trámite que podía tomar semanas y nunca llegar a buen final. El té era un producto popular que había desaparecido —tanto suelto como en bolsas— del mercado. No era extraño encontrar a señoras de todas las edades haciendo cola frente a almacenes o pequeñas tiendas de abarrotes buscándolo con desesperación. Después de hablarlo con Boris Riedmann, decidimos que este era un caso prioritario y que era necesario hacer un ajuste de precios a la brevedad. Le asigné el expediente a Dagoberto Parra, un funcionario eficiente pero cascarrabias, que aborrecía la idea de que yo, un muchacho de 19 años, pudiera darle instrucciones. En un comienzo todo anduvo bien, hasta que llegó el momento de considerar cuánto costaba el hilito que se usaba para armar cada bolsita. Según Parra, su costo era mucho menor —quizás un décimo— de lo argumentado por la empresa. Este desacuerdo trancó el proceso y una resolución que debiera haber demorado tres días se arrastró por varias semanas. Me pareció absurdo que el suministro de té en todo el país pendiera, literalmente, de un hilo, por lo que decidí que la manera más rápida de solucionar el impasse era agendando un cara a cara entre las partes. Anselmo Palma, con sus trajes ingleses, mocasines de cuero suave y pañuelo de tres puntas en el bolsillo de la chaqueta versus Dagoberto Parra, huraño y malhablado, a menudo sin afeitar y con un conocimiento al detalle de todos los reglamentos del ministerio.

Anselmo Palma llegó preparado. Trajo dos bolsitas y luego de sacar dos tazas y un termo de su cartapacio procedió a hacer una demostración. En uno de los casos el hilo se cortó luego de dos o tres pequeños tirones; en el otro el hilo se mantuvo firme, aun después de usarlo para estrujar la pequeña bolsa contra la cuchara. Una vez terminada la presentación, Palma miró a Parra con aire triunfal. “¿Ve?”, le dijo. “El hilo firme es el que necesitamos, es un hilo importado, proviene de Bélgica. Por eso es mucho más caro que el hilo nacional, débil y de mala calidad, un hilo que, como usted vio, se corta de buenas a primeras”. Dagoberto entrecerró los ojos y bostezó. Se puso de pie y dio un pequeño paseo dentro de mi oficina. Se asomó a la ventana y oteó el Palacio de La Moneda. Al sentarse, miró a Palma y luego a mí. Sacó un paquete de Viceroy de su chaqueta y, sin ofrecernos, encendió un cigarrillo. Dejó escapar el humo con lentitud. Volvió a mirar al empresario y dijo:

—Señor, usted y yo no venimos del mismo lugar. No frecuentamos los mismos establecimientos, ni comemos la misma comida. En mi barrio no nos damos ni cuenta si el hilo se corta o no se corta— De pronto se quedó en silencio, como si algún pensamiento profundo hubiera hecho una súbita aparición en su mente.

—Pero si se corta, la bolsa queda dentro de la taza— dijo Palma—. Es un gran inconveniente. Algo que a las dueñas de casa no les gusta. Es lo que han concluido todos los estudios de mercado.

Parra volvió sobre sí mismo, parpadeó un par de veces y apuntó:

—Señor Palma, esto es lo que nosotros hacemos si se corta el hilo—. Metió la mano en la taza, recogió la bolsita, la estrujó con los dedos y la arrojó sobre mi escritorio. Al caer hizo un ruido suave y amortiguado y creó una aureola húmeda, de color ámbar, sobre un oficio de la Contraloría que nos pedía cierta información sobre una empresa importante. Parra me miró por unos segundos y esbozó una sonrisa de triunfo. Había ganado esa partida. Se puso de pie, estirándose como un gato que recién sale de la casa y se pone al sol. Dijo:

—Es hora de la colación; me voy a almorzar— sin mirar a Palma salió del despacho dando un portazo.»