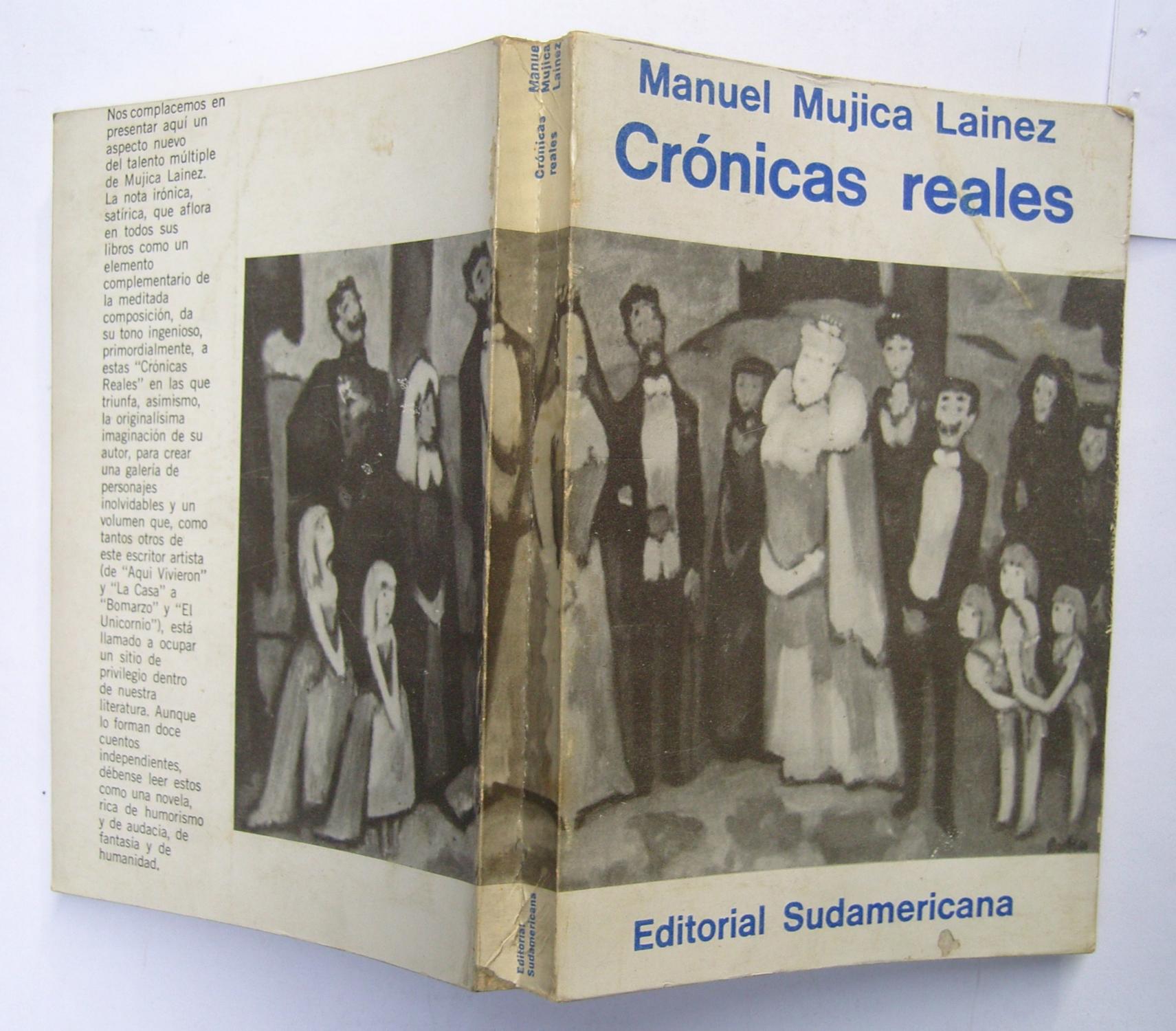

Crónicas reales

Editorial Suramericana, 1967.

332 páginas.

De todas las formas de llegar a un libro, quizás la que más me gusta es cuando me lo recomiendan. Llegué a Manuel Mujica Laínez y a Crónicas reales, gracias a la recomendación de uno de mis mejores amigos, quien además nunca falla: libro que recomienda, libro que me marca.

La historia es más o menos así: un día, hablando de todo y de nada, este amigo me narró, de memoria, el cuento “Los navegantes” que hace parte del libro. La historia me pareció fascinante y el libro tenía más de esas. Lo compré de inmediato.

Manuel Mujica Laínez, a mi juicio, es un autor muy subvalorado en la literatura latinoamericana; obnubilados por los dioses del boom, pasamos de largo por Bomarzo, El gran teatro, o esta misma obra, Crónicas reales. No es menor: la maestría de Mujica Laínez está al mismo nivel de Borges, pero sin el mismo reconocimiento.

Crónicas reales es un libro de relatos que crean una mitología alrededor de una tierra ficticia a la cual gobiernan, seguidos unos de otros, eximios reyes, condes y príncipes que son parte de una estirpe signada por la ironía, el sarcasmo y la locura. Cada una de estas crónicas es delirante, con el agravante – nunca más preciso este adjetivo – de que están escritas por un cronista invisible que se lo toma como si fuera el heredero de los más importantes cronistas de indias. Quizás por esto cada historia se hace más delirante y las risas no faltarán.

Los ilustres gobernantes y sus familias, a veces felices, a veces agobiadas, tienen que lidiar con sus taras, pero también con sus ocurrencias, como aquel gobernante que saldó sin problemas el terrible sino de querer ser un acróbata y su vez tener que responder a sus deberes reales: entonces decidió gobernar como si su palacio fuese un circo de atracciones acrobáticas, impartiendo leyes y edictos desde la cuerda floja, manteniendo el equilibrio con cada maroma, mientras decidía sobre los asuntos fundamentales del reino. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. O no. Quién sabe. Es posible que, si la realidad nos enfrentara a la posibilidad de beber de dos hilos de agua, el de la Sabiduría y el de la Juventud, seguramente tendríamos el mismo destino hilarante del Caballero Lovro y su pandilla, que se excedieron lo suficiente como para comprobar que todo en exceso es malo, hata la Sabiduría y la Juventud…

No quiero dejar más pistas acá del libro, porque no me lo perdonará quien quiera leerlo. Sí quiero agregar que el estilo a medio camino entre los grandes textos decimonónicos y la frescura del que en su momento se llamó con tanta pompa “realismo mágico” constituyen el mayor talento de Mujica Laínez, el verdadero Alquimista, el único que logró encontrar la Piedra Filosofal… en la literatura.

Salvo mi corazón, todo está bien.

Editorial Alfaguara, 357 pág.

La historia del sacerdote de esta novela, Luis Córdoba, está basada en hechos ocurridos en la vida real. “La vida real” es esa que no separa de la “La vida irreal” que crean los escritores, y siempre me ha parecido curiosa esa forma de aclararlo, porque, ¿acaso no es vivir la “vida real” la inmersión en la historia de una novela? Dejando de lado estas disquisiciones, escribo esto para hablar sobre una novela que devoré en pocos días y que aún siento – nunca más pertinente esta expresión – en mi corazón.

Lo bueno de adelantar un poco de los hechos que suceden en este libro es que no necesariamente incurro en el mal de dañarles la lectura. La historia del Luis Córdoba de la novela es la historia por todos conocida del sacerdote paisa Luis Alberto Álvarez Córdoba, gran crítico de cine, enorme ser humano, querido y respetado por todos menos por aquello a quienes incomodó: la facción más anacrónica y corrupta de la Iglesia Católica.

Córdoba fue eso que en conjunto llamamos un “hombre bueno” y ahí nace el principal desafío del escritor de esta historia: describir a un “hombre bueno”. Los “hombres malos” – y las comillas las uso arbitrariamente – son relativamente fáciles de abordar y exagerar sus males tiende a entretener y dar tensión a la historia, mientras que hablar hombres buenos es aburrido y no siempre verosímil a ojos del lector: “nadie es tan bueno”, pensarán justamente quienes – me incluyo – tendemos a creer que los “hombres buenos” son escasos. Digamos que esta narración no solo resuelve esa dificultad, sino que la administra magistralmente. Un hombre bueno, como Córdoba, no tiene por qué vivir una vida carente de aventuras, de problemas y de tentaciones, sobre todo si, además de bueno, es sacerdote.

Y aquí viene el otro gran desafío del novelista: hablar bien de un cura. Seamos honestos, los curas están en un riguroso declive y la Iglesia Católica ha cometido innumerables errores que la han puesto en una situación de descrédito brutal. Los casos de pedofilia abultan el despacho papal y las historias de conductas malsanas se replican por doquier sin que haya soluciones que cumplan las expectativas de las víctimas y de los más críticos de la institución. Son muchas las víctimas de hombres que no entendieron o no quisieron entender de qué va realmente el catolicismo, pero meterlos a todos en un mismo saco es muy injusto; pienso que uno de mis mejores amigos es un sacerdote jesuita a quien recordé constantemente mientras leia esta novela.

Córdoba fue un cura atípico y es fácil amarlo como lo amaron las dos mujeres que gravitaron alrededor de su vida en los últimos años. Amante del cine, papá tierno y frustrado y hombre terco pero firme en sus convicciones, su historia de vida merecía ser novelada por Héctor Abad, vista con el respeto y la admiración de quien lo conoció en vida y lo homenajeó después de muerto.

A mi juicio – que no tiene por qué ser precisamente un buen juicio, ni más faltaba – una novela es tanto por lo que te provoca cuando la lees, como por los interrogantes que deja abiertos cuando cierras el libro. Una de esas grandes preguntas es qué sentido tiene la exigencia de celibato a los sacerdotes. No, no es tan fácil de responder como se podría creer, porque, tal como Córdoba lo descubrió gracias a los avatares de su enfermedad, no es metáfora que el amor reside en el corazón… literalmente ahí lo llevamos.